Сергей Беззаконов, Максим Жих. Поход русов на Константинополь в 860 г.: проблемы исторической географии и логистики

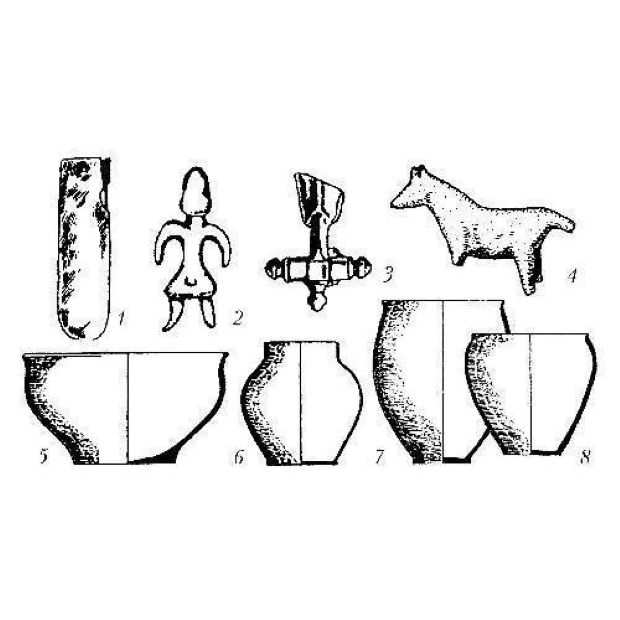

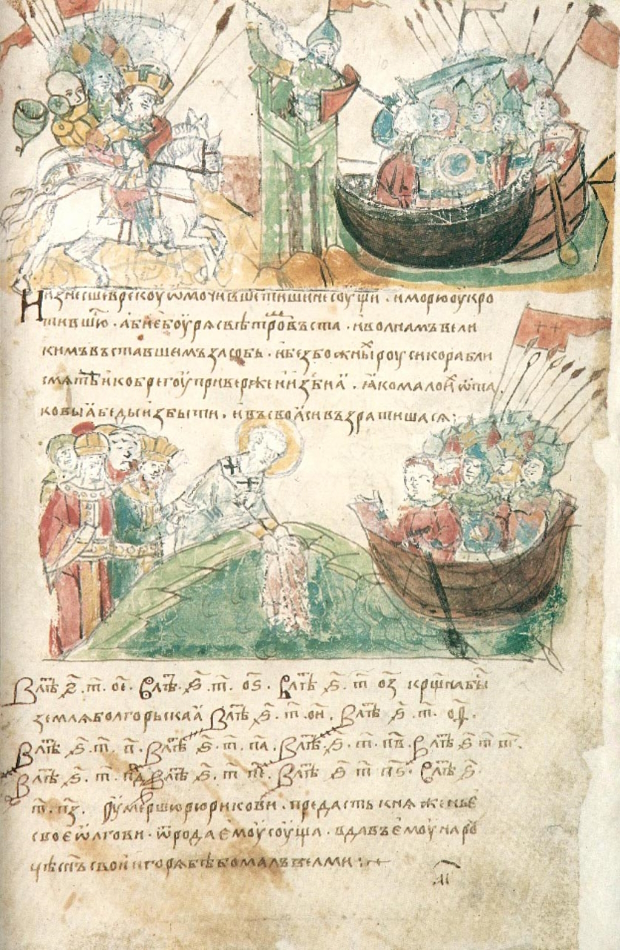

В статье рассматриваются проблемы исторической географии и логистики похода русов на Константинополь в 860 г. Поскольку никаких следов исторической памяти об этом походе и последовавшем за ним крещении в древнерусских источниках не обнаруживается, а археологически нигде на восточнославянской территории не выявляется признаков политии, которую можно было бы связать с этими событиями, мы считаем наиболее убедительной версию тех историков, которые полагали, что за этими событиями стоит не Киевская (в широком смысле), а предшествующая ей «другая» Русь: Русь аланская, донская и причерноморская, археологическим соответствием которой является салтово-маяцкая культура. Из всех культур Восточной Европы середины IX в. только она располагала всеми необходимыми материальными, демографическими, военными и организационными ресурсами для организации такого масштабного военного предприятия. Поскольку византийские источники говорят о том, что русами в этом походе использовались большие суда морского класса, то исходную базу, с которой был осуществлён поход, следует помещать в Крыму, где работали мастера, способные изготовить такие суда. В Крыму в это время были распространены памятники салтово-маяцкой культуры, свидетельствующие о вхождении его части в состав Русского каганата. Впоследствии Константин Багрянородный писал о существовании здесь особого Аланского княжества, а русско-византийский договор 944 г. говорит о наличии здесь владений Руси, видимо, «по наследству» от Русского каганата перешедших под вассалитет к киевским русам и их правителю.